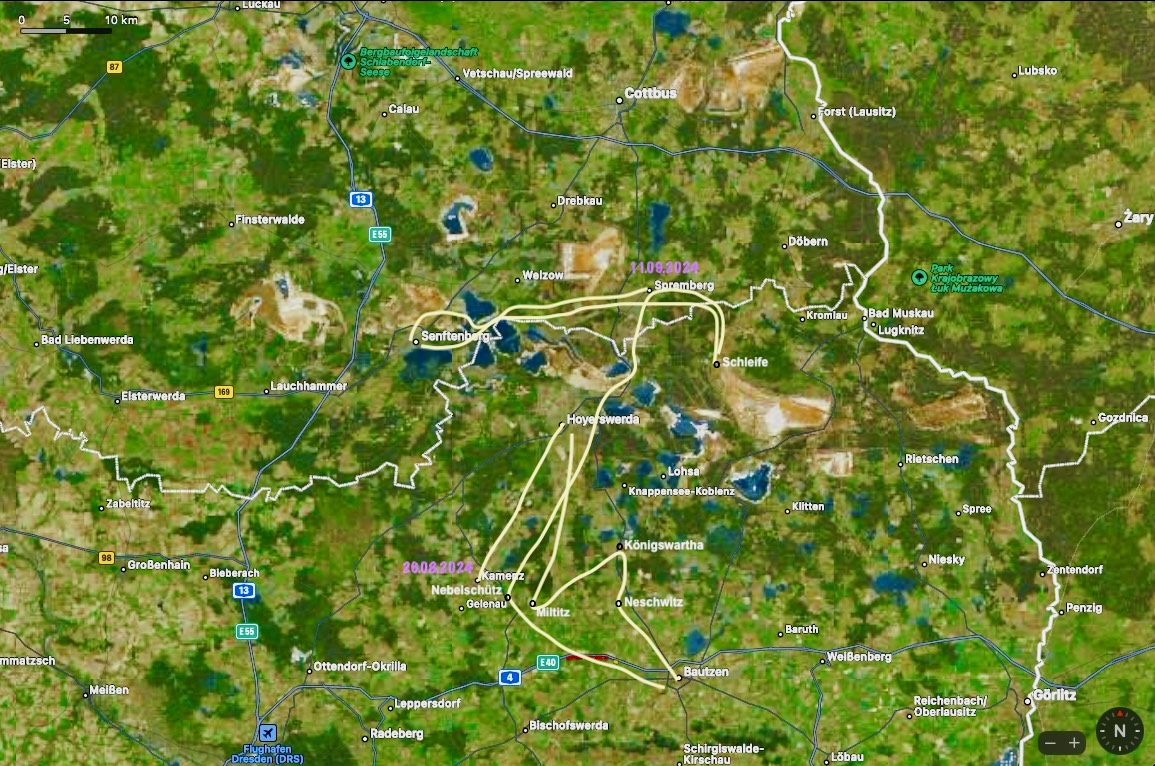

Rückblick, 11. September 2024 Nebelschütz. Heimatdorf von Thomas, der Hauptantreiber- und Unterstützer der Sorbenreise. Er war hier über 30 Jahre lang Bürgermeister. Mit 26 ging er in sein erstes Amtsjahr. Am Lagerfeuer erzählt er, wie das Geld und die Kraft zusammenimprovisiert wurden, um einen vernünftigen Fußballplatz in Nebelschütz zu errichten. Bei Abendlicht bestaunten wir zuvor von seiner Hochterrasse aus seinen Garten. Er wird nach permakulturellen und das Dorf nach enkeltauglichen Prinzipien gepflegt, wie mir Thomas erzählt. Aktuell werden Kräfte stark, die diese Richtung nicht gutheißen.

Essay, 09. September 2024 Die letzten zwei Wochen, sowie eine Woche im Juni war ich in ostdeutschen Bundesländern (Thüringen, Sachsen, Brandenburg) auf der Straße im politischen Gespräch mit vor allem älteren Menschen. Mein Eindruck ist, dass eine Bezeichnung der „AfD“ als nationalsozialistische Partei verkürzt und zu undifferenziert ist. Genauso wie Bezeichnungen von links-grün versifft bloßer Ausdruck einer sich verrohenden, respektlosen und undifferenzierten Gesprächskultur sind. Das Wiedererstarken der AfD nach einer Abschwächung bzw. Stagnierung um 2019 bis 20211 lässt sich für mich mit drei ganz aktuellen Zeitphänomenen und einem sich durchziehendem Thema, die uns alle betreffen und den Umgang der etablierten Parteien mit diesen Zeitphänomenen, erklären. Corona, Migration, Ukraine-Russland und sich durchziehend der Strukturwandel im Bereich Energieversorgung und damit im Bereich der Wirtschaft als ganzer.

Essay, 06. September 2024 Wenn bei einer Demonstration gegen bestimmte politische Gruppen wiederholt von der Polizei härter durchgegriffen wird als gegen andere, so ist die Gleichheit vor dem Gesetz und der Exekutive, die das Gesetz hütet, nicht verwirklicht. Es gilt kritisch genauer hinzuschauen, denn die Wahrnehmung verfeindeter Parteien, sei es auf der Straße, auf dem Fußballfeld oder im Haushalt, neigt dazu, die eigenen Benachteiligungen stärker zu empfinden als die der anderen und die Bevorzugungen der anderen stärker zu empfinden als die eigenen. Der Ruf nach Gleichberechtigung kann aber niemals durch solch eine Beobachtung abgetan werden. Mit aufmerksamem, urteilsaufschiebendem Blick gleichberechtigt auf die Sache zu schauen ist geboten. Dies ist eine Pflegeaufgabe einer Demokratie, so wie wir unseren Garten pflegen müssen, wenn wir wollen, dass er von Jahr zu Jahr erblüht.

Essay, 05. September 2024 Werner liest eine Textpassage vor. Dabei fällt der Satz: „Die anderen scheinen ja auch mit einverstanden zu sein.“ Der Kontext ist der Fortentwicklung von künstlicher Intelligenz (KI) und der Konsum von KI generierten Inhalten, wie Zeitungsartikel, Filme, Briefe usw. Der Satz übersteigt seinen Kontext vollkommen. Wenden wir ihn auf die Zeit des Nationalsozialismus an. Millionen Juden und andere Minderheiten werden deportiert und in Konzentrationslagern umgebracht. Die anderen scheinen ja auch mit einverstanden zu sein. Abscheulich. Oder auf den Umgang mit der Natur und mit nicht-menschlichem Leben. Laut greenpeace sterben täglich 130 bis 150 Arten aus. Die anderen scheinen ja auch mit einverstanden zu sein.

05. September 2024 Die gesetzlichen Regelungen zur Volksgesetzgebung auf Bundeslandebene und zum kommunalen und städtischen Bürgerentscheid sind wesentlicher Teil der aktuellen Spielregeln unserer Demokratie. In allen Bundesländern und überall auf kommunaler Ebene ist es mehr oder weniger leicht möglich, sich gemeinsam direkt gesetzgebend einzubringen! Wenn diese Möglichkeiten der direkten Bürgerbeteiligung nicht an den dafür zuständigen Stellen, Rathäuser, Bürgerbüros, Landeszentralen für politische Bildung ausliegen, dann ist das so, als würde man uns beim Fußball nur erklären, wie man Tore schießt, nicht aber was Abseits ist.

02. bis 11. September 2024 Die Sorben sind ein einheimisches Volk, das seit über 1500 Jahren ansässig in der Ober- und Niederlausitz also in Teilen von Sachsen und Brandenburg ist. Die sorbische Sprache unterscheidet sich zwischen beiden Regionen so stark, dass wir zwei unterschiedliche Flyer benötigen. Zudem bezeichnen sich die Niedersorben auch als Wenden. Bis heute sind insbesondere in der Oberlausitz, wo noch mehr Menschen die sorbische Sprache sprechen, zweisprachliche Straßen- und Einkaufsschilder.

Straßenarbeit, 27. Juni 2024 Storchenbilder, Tourismus, eingekesselt. Die Bayern, direkt, neugierig, ihre Zeit und ihren Ort wertschätzend, Entscheidungen treffend, eine Lehrerin mit zehn Berufsschüler:innen fragt am späten Abend, ob sie mit ihrer Klasse vorbeikommen kann, am nächsten Morgen: meine erste halbstündige Omnibuspräsentation vor dem Bus und ein Dutzend Menschen.

Gespräch, 26. Juni 2024 Auf dem Rastplatz an der Grenze von Thüringen zu Bayern. A7. Wir sind bereits in der Verabschiedung, da fragt H., der sich mit Neugierde zu mir in den Schatten des Omnibus gestellt hatte, woraus ein schönes Gespräch wurde, ob er mir noch etwas erzählen darf. Ich willige mit einem Blick zu Werner, der noch beschäftigt erscheint, und einer Interesse bekundenden Wendung des Kopfes zu H. ein. H. beginnt nun, mir in einfachen, klaren Worten seine Lebensgeschichte vom Obdachlosen zum glücklichen Arbeitnehmer als Spediteur in einer schönen Partnerschaft zu erzählen.

Straßenarbeit, 25. Juni 2024 Auf dem alten Marktplatz vor dem Rathaus. Links thront eine große Kirche. Martin Luther predigte hier einst. Man hilft uns im Bürgerbüro auf Anfrage mit Stadtplänen, Toiletten und Leitungswasser. Ob sie Information über direkte Beteiligungsmöglichkeiten von Bürgerinnen und Bürgern hätten. Ich werde ins Sekretariat geschickt. Ich komme aus zwei Wochen Urlaub und kann Ihnen nicht helfen. Ich werde ins Hauptamt geschickt. Es ist kurz vor 9:30, sodass ich keine Zeit habe, weil um halb die Gespräch-, Unterschriften- und Fördererfindenarbeit für den Omnibus beginnt.

Straßenarbeit, 24. Mai 2024 Eine Szene so undurchdringlich und dann doch erschreckend deutlich, dass sie sich tief in meinen Magen gegraben hat. Auf Sendung vor dem Omnibus sehe ich einen großgewachsenen Mann um die 55 mit übergewichtigen, wuchtigen Körper, eng neben einer Frau laufend, die geradeso zu alt gewesen zu sein scheint, um seine Tochter zu sein. Die Hände sind ein Gemenge mittig vor den beiden Körpern, welche eng nebeneinander relativ langsam vorankommen. Er läuft unrund, als hätte er etwas an der Hüfte, beide wirken sie, als ob etwas los sei. Beim Laufen nimmt er ihre Hände und hilft ihr, eine weiße Plastiktüte, gerade so groß, wie wenn man im Supermarkt ein Pfund Pilze kauft, von der rechten Hand in ihre linke Hand zu bekommen. Warum sie das nicht selbst kann? Sie wirkt verängstigt. Etwas scheint mir ungewöhnlich und je nachdem, wie ich auf die Situation schaue, gar nicht gut.

Straßenarbeit, 22. Mai 2024 Am und mit dem Omnibus kann ich lernen, was es heißt, auf seine Würde zu achten, die eben auch nicht bloß Idee, sondern Wirkung, Schein und sinnliche Erfahrung ist. Auf seine Würde zu achten, heißt mit Immanuel Kant, darauf zu achten, dass andere Menschen einen nicht als Mittel zum Zweck, sondern als Zweck an sich betrachten. Als Wesen, dessen freie Einladung und Entscheidung gegenüber anderen mit ihm zusammenzuwirken keine Selbstverständlichkeit, sondern ein Geschenk ist.

Rückblick, 20. Mai 2024 Nach einem gemeinsamen Höhenflug komme ich langsam zur Landung. Das Unverhoffte hat stattgefunden. Schlag auf Schlag nahmen wir und auch ich im Wir Geschwindigkeit auf, Zutrauen entstand und Entscheidungsfreude bei gleichzeitigem Verlust für das Drumherum, also für meine alltäglichen, größeren Fragen und für die Menschen, die gerade nicht in dieser grünen Bildungsoase mit mir waren. Und dieser große Fokus auf den Moment, das Mitbekommen so vieler schöner und herzlicher Zufälle, die irgendwo keine Zufälle sind, weil das Festival durch seinen Aufbau und seine Art bestimmte Menschen angezogen hat, die gerade mit ähnlichen Fragen und mit ähnlichen Begriffen und Wahrnehmungen unterwegs sind, dieser große Fokus auf diesen langgezogenen Moment von drei Tagen, wo sich soviel gegenseitig stützte, wo sich Geist im anderen wiedererkannte, diese tiefe Aufmerksamkeit führte zu einem beinahe rauschhaften Zustand, der gepaart mit Gedanken von Schicksal drohte, in etwas überirdisches Abzudriften.

Beginn, 13. Mai 2024 20:57. Lengerich. An einem kleinen Bahnhof am Rande der längs verlaufenen Stadt. Letzte Wolken verfliegen im knallgelben Abendlicht. Der Omnibus steht im Stadtzentrum. Soeben erfuhr ich, dass unweit vom Bus eine Gemüsebowl auf mich wartet. 33 min Fußweg. Ich schaue mich vor dem Bahnhof nach einem Taxi um, aber dort, wo sie normalerweise stehen würden, stehen normale PKWs.

Omnibus BlogJannik Howind2026-01-22T12:49:38+01:00

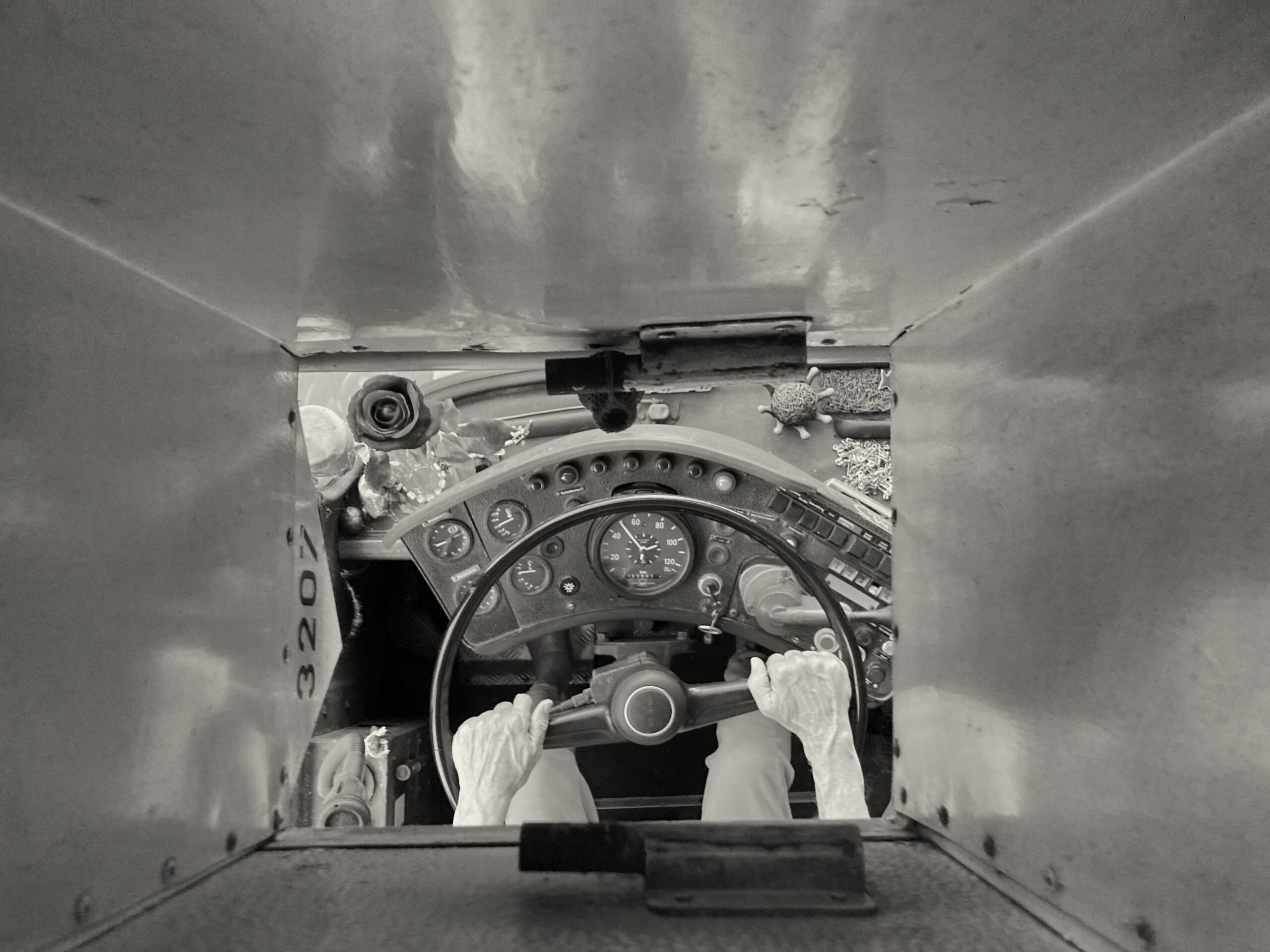

Omnibus für Direkte Demokratie. Den weißen Omnibus und seinen jahrzentelangen Busfahrer und Begleiter Werner durfte ich im Frühjahr 2024 kennenlernen. Die Bürgerinitiative und gemeinnützige Unternehmung geht auf die Auseinandersetzung mit der direkten demokratie von Joseph Beuys und seiner Idee der sozialen Plastik zurück. Nach dieser Idee ist die Gesellschaft ein Prozess, für den wir alle mit unseren Fähigkeiten verantwortlich sind. Die direkte demokratie ist das gesellschaftliche Entscheidungsinstrument, das dieser Idee entspricht. Brigitte Krenkers hatte 1986 den Traum, mit einem Bus durch Deutschland zu fahren, das Thema so an die Menschen heranzutragen und Unterschriften für die Umsetzung der direkten demokratie durch Abstimmungsgesetze zu sammeln. 1987 ging es mit dem blauen Bus los. Mittlerweile im Ruhestand lagern 1,3 Millionen Unterschriften für die bundesweite Volksabstimmung in ihm. Nach dem Überwinden anfänglicher Vorurteile über die direkte demokratie war für mich die Entscheidung, im Mai das erste mal mitzufahren, eine klare und leichte.

Omnibus für Direkte Demokratie. Den weißen Omnibus und seinen jahrzentelangen Busfahrer und Begleiter Werner durfte ich im Frühjahr 2024 kennenlernen. Die Bürgerinitiative und gemeinnützige Unternehmung geht auf die Auseinandersetzung mit der direkten demokratie von Joseph Beuys und seiner Idee der sozialen Plastik zurück. Nach dieser Idee ist die Gesellschaft ein Prozess, für den wir alle mit unseren Fähigkeiten verantwortlich sind. Die direkte demokratie ist das gesellschaftliche Entscheidungsinstrument, das dieser Idee entspricht. Brigitte Krenkers hatte 1986 den Traum, mit einem Bus durch Deutschland zu fahren, das Thema so an die Menschen heranzutragen und Unterschriften für die Umsetzung der direkten demokratie durch Abstimmungsgesetze zu sammeln. 1987 ging es mit dem blauen Bus los. Mittlerweile im Ruhestand lagern 1,3 Millionen Unterschriften für die bundesweite Volksabstimmung in ihm. Nach dem Überwinden anfänglicher Vorurteile über die direkte demokratie war für mich die Entscheidung, im Mai das erste mal mitzufahren, eine klare und leichte.